要稍微聊一下下面這支影片,因為做出類似鋼鐵人賈維斯,或是哆啦A夢這種有軀體,能夠作業的通用 AI 機器人(General Purpose AI Robots),一直是我們這輩工程師的聖杯。

現在市場上如日中天的 AI 產品,大部分存在內容世界中,不管是 midjourney 或是 ChatGPT ,應用的場域,主要都是『內容』的創造,人類轉頭想想,既然這些生成式的 AI 會變得越來越強,律師,會計師,工程師這種職業越來越危險,是不是回去當電銲工會比較安全?

不一定會比較安全!因為有軀體的 AI,通用型機器人,已經如火如荼地同步發展中。

如果你是工程師,或是 data scientist ,建議你直接參考影片,內容是 NVIDIA 與 UW 團隊目前在 AI + Robotics 技術上面最新的研究與發展,本篇不深入技術部分,算是一半碎念個人意見,一半科普,稍微聊一下就快要來臨的通用機器人時代。

AI 與機器人交會的起點,是過去 AI 的累積

當 ChatGPT 與各種不同的 generative AI 出來後,之前紅透半邊天的影像辨識,更古老的傳統電腦視覺,線性回歸,或是古埃及就開始蓬勃發展的基礎數學是不是就要絕跡了?

不是這樣的!現代 AI 的爆發性成長,恰恰就是過去這些看似隨機的技術累積。

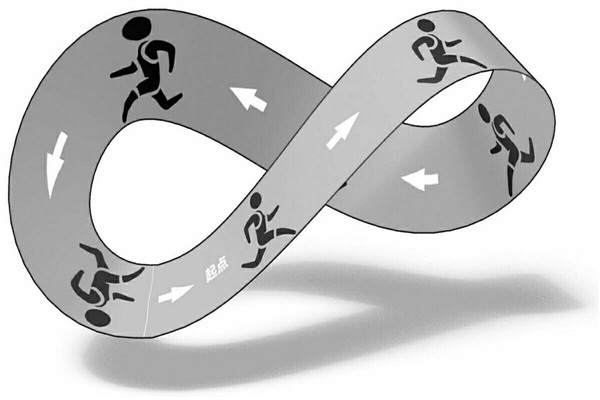

人類重大的科技發展好像都遵循著這個模式,當某們學科的技術累積成熟,就會有人開始看到不同的可能性,以該技術為基礎的研究就會,波! 波! 波! 地一個個跑出來,然後『量變帶來質變』,忽然間就長出之前一般人完全沒有辦法想像的應用方式,經歷高速成長,然後達成新的一個平衡。

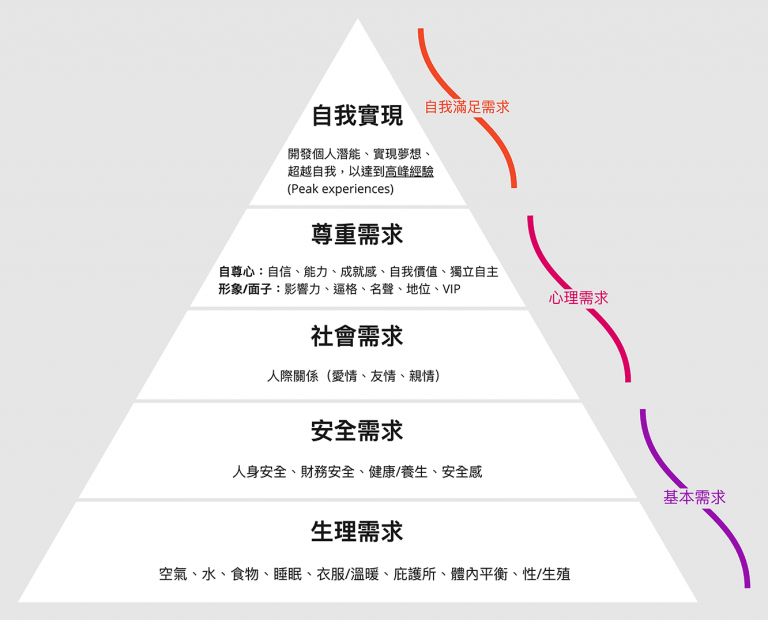

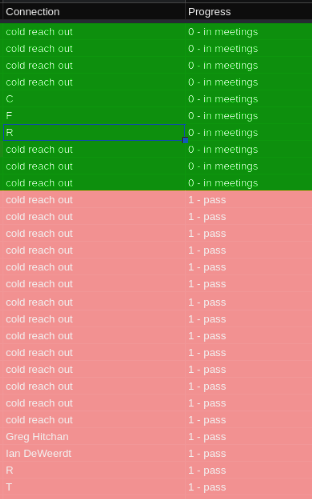

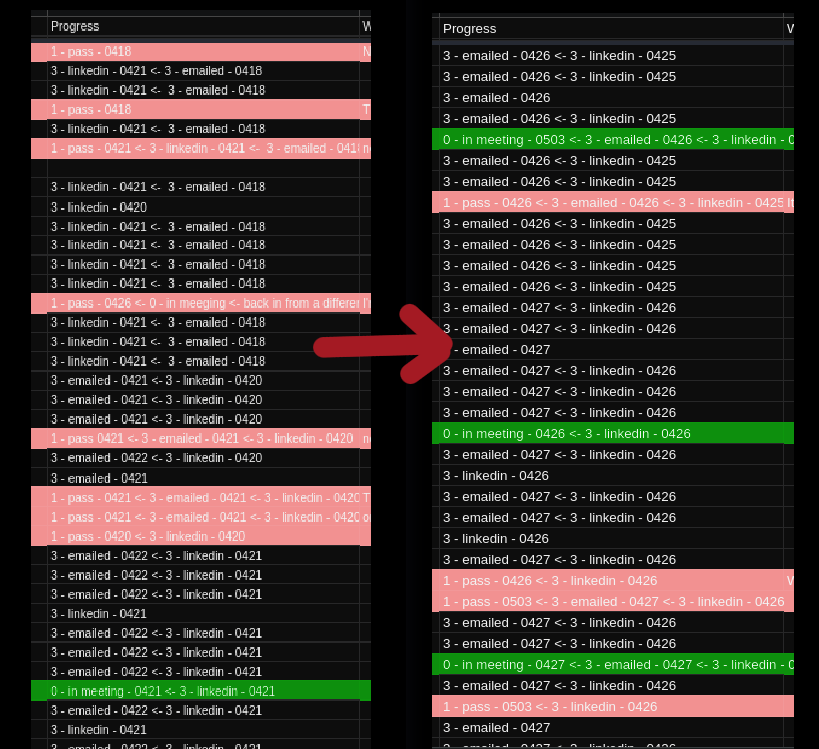

這樣的軌跡,代表如果身為技術人員的你,想抄進路,直接跳到這裡的話(見下圖紅色箭頭),你最好確定你在管理層,而且還略懂底層技術的理論!

忽略基本功,忽略堆疊技術的基石,而直接攻頂,就沒有辦法像其他競爭者一樣,能夠直接調教 AI 本身,進而解決問你的商業問題,大部分的狀況,你只能拿 github 上面開源的 AI 專案亂兜,但兜出來的大多無法確切地解決問題。

在大家都求速成,直攻最熱門的上層技術時,能扎扎實實的把上下都了解通透的人才,反而才能提供最大價值。

面試 AI 相關人才時,我們都會請合作的團隊專注驗證基本功,因為上層兜 github 專案連我也會,不是稀缺資源。

AI 跨到實體世界的媒介,是遊戲引擎

AI 訓練最困難的,是基礎資料的蒐集與分析。在真實世界中,尤其是有機械設備參與的真實世界中,測試與取得訓練資料是非常昂貴與費時的。

AI 界利用用遊戲引擎(unity 或是 unreal )生成訓練資料已經很久了,畢竟在虛擬世界,光源,重力,摩擦力,材質,形變 … 等,都可以模擬的非常精準了。用程式化的方式生成這些訓練資料,已經是業界公開的撇步。

然後在工業 4.0 的領域中,用 digital twin 在虛擬世界模擬真實世界設備的作法也是行之有年。

零件都在那邊了,這時候,當然會有研究團隊把這兩個東西加在一起作撒尿牛丸:模擬設備在不同情況下,不同動作的反潰,然後同時用程式模擬千百萬次!

模擬有什麼用?答案是:產生 AI 模型的訓練資料。

你以為在真實世界中,難以取得的大量訓練資料,大多可以在遊戲引擎中大量模擬出來。在遊戲引擎中,你更可以快速校正一些在實驗室中難以達成的參數,比如說摩擦力的變化,在水中,或是太空中的操作狀況 … 等,也可以把現實實驗中遇到的狀況迅速模擬到設備上,以人類過去沒有辦法的方式與速度迭代。

這代表只要時機成熟, AI 機器人的學習速度是人類沒有辦法想像的。算是一個全新的物種。

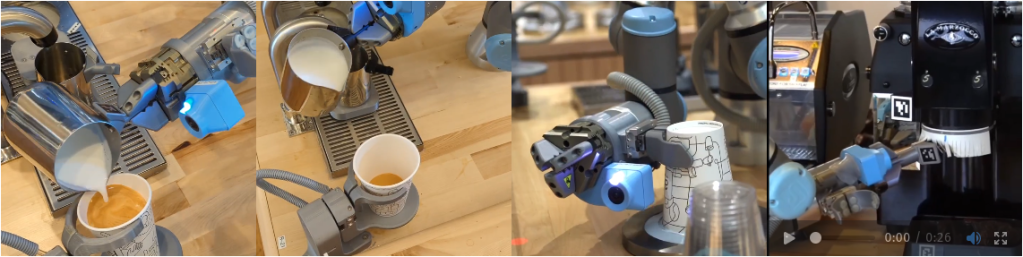

在遊戲引擎中使用機械手臂,同時模擬不同的『抓取』動作千萬次的狀況。

你的機器人,不是我的通用機器人

現在市面上,已經有有非常多所謂的 AI 機器人產品,除了特斯拉大力推廣的自動駕駛以外,還有以下這個 AI 電銲工:

或是自動鎖定敵機,做出相對應處理的戰鬥機機器人:

你可以想像,在遊戲引擎世界中,他能夠跟真人駕駛一起,模擬多少空戰的狀況?然後再跟 Alpha Go 一樣,跟不同數量的自己無限次的對奕?(危險)

然而,上列這些機器人,非常需要特定的軟硬體整合,以達成某些非常特定的功能需求,比如說電銲,或是駕駛戰鬥機跟真人快打。這種垂直式的軟硬整合,會讓生產廠商擁有相當大的議價權,販售整套的解決方案。

上列這些功能性機器人,早就行之有年,最近因為 AI 與模擬技術的發產,處於一個世紀噴發的狀態,但依舊不是本文想討論的通用型機器人。

本文所討論的通用型機器人,比較像是是被 Nvidia 點名上台的這些非戰鬥型鋼鐵人:

通用機器人的東風已經吹起?

當初因為有 image net 這個開源資料集,再加上 cnn 在 GPU 上的應用,圖片識別的領域才會迅速地推出 LeNet,AlexNet,VGG-Net,ResNet … 等不同的架構,讓圖片識別的技術一日千里,發展速度非常令人驚艷。GPU 參賽 ImageNet 才過去十年左右,在 github 上的那些電腦視覺專案,竟然大多可以拿來直接商用,而且毫無違和感。

最可怕的是,2016 年以前,這些視覺模型,都只有大顆 GPU 才能跑得起來。沒幾年功夫的時間,好多 ARM based 的省電型 SoC,都已經具備運算這些模型的能力。更有甚者,直接讓沒有整套 OS 的 MCU 跑這些模型,還跑得有模有樣!

生成式 AI 的開源也是,chatGPT 這個指標性服務,才出來沒有兩年,開源界以 facebook 為首,就已經能夠推出僅離 OpenAI 一步之遙的各種模型,供各路英雄豪傑搭建各種 AI 應用,不管是 AI 女朋友,或是 AI 法律顧問,你使用的 AI 服務,後端不一定需要 chatGPT !

硬體業與製造業的腳步呢?這裡更是驚人,強者我朋友 Jay 所屬的 Avalanche Computing Taiwan Inc.,今年已經在各個國際會展上,demo 出跑在 NVIDIA Jetson 上的 LLMA!

在嵌入式電腦,離線的電腦中跑得起上列感知型 AI 與生成式 AI ,代表『雲端服務』已經不是機器人的必備品。

電腦能夠感知,能夠生成,就已經有了腦袋,只要加上能夠作業的軀體,任何中小企業都可以自製機器人,與整個世界競爭。

那『軀體』在哪裡呢?除了幾間被 Nvidia 點名上台的,每家都貴三三的機器人公司以外,機器人的軀體在哪裡?

我覺得關鍵在以下兩點:一、開源的機器人訓練資料,與二、祖國人的『過硬捲術』。

先聊第一點,機器人的規格與訓練資料,跟 Image Net 一樣,都是可以開源的,而且站在 Nvidia 與 Qualcomm 這種賣鏟子的 SOC 商家來說,作個 index design ,並把資料開源其實是再自然不過的東西。只要任何研究機構或公司開源:

- 機器人的BOM或規格書,狗的,人的,或是任何通用種類皆可

- 該種機器人的 digital twin 模型

- 截至目前為至的訓練資料(optional)

開源社群與 maker 社群就有辦法使用這些開過街源資料,手做出一台台有趣的通用機器人。

有人能拿這些東西手作,就有人能拿這些東西量產!千萬不要小看祖國人的想像力,有了上面這些東西,再加上過剩的產能,美金 1000 元內的 AI 機器人大軍即將席捲而至。

通用機器人產業,可以喚醒卷王

在開源的規格,資料集,與模型的蹂躪下,通用機器人硬體市場,唯一的壁壘就只剩下『製造』本身了。而製造,剛剛好是目前本星球『卷王』所擅長的領域。

就像是被中國電動車產業作爛的電動車市場一樣,如果這個市場被祖國官方相中,未來的機器人市場,將會充斥著品質說不定 ok ,但位於傾銷價格的商品。先不論資安與隱私的問題(畢竟每台機器人其實就是錄影機 + 錄音機 + 電腦,還會到處走來走去 XD),這樣的價格,對通用型機器人的推廣,其實非常有幫助。

況且通用機器人不像汽車產業一樣,有諸多的法規限制,應用的範圍,從小跟班到全能助理都適用,市場腹地非常開闊,能捲的地方非常充足,可以大量地釋放目前無解的過剩產能!

課長與卷王都需要的工程人才

最近幾年的技術發展流派中,美國流的代表依然是『課長』,懂得運用強大的課金能力取得領先優勢。祖國流的代表,當然就是上列所述的『卷王』,燃燒龐大工程師基數的肝,進行非等價交換,鍊出嫌者之石。

既然通用機器人的世界已經在不遠之處,身為能寫扣的工程師,要不要學一下 ROS 2 (Robot Operating System),超前佈署一下?

不!其實能寫扣的工程師在通用機器人應用中的路數更廣,除了 ROS 工程師以外,市場還非常需要 UNREAL Engine 與 unity 的工程師,有底層數學基礎的 AI 工程師,有底層數學基礎的控制工程師,以及能夠在 SoC 中整合各種應用的 embedded system 工程師。

作機器人不是作網站或是內容,有實體測試與運作的需要,需要肉體,再加上專業,就不容易被純內容式的 AI 取代掉,至少未來 20 年內是這樣吧!

所以,不管是課長,還是卷王,都需要有良好基礎的工程師大軍當作後盾。至於是幫課長,還是卷王工作,就看你的物理位置在地球的哪裡吧!

台灣呢?

各位看官認為除了半導體與 SoC 代工這種傳統強項以外,台灣會加入課長,還是卷王的陣營呢?除了半導體,與 SoC 之外,還有哪些產業台灣可以切入這個國際供應練呢?

請留言讓我知道。

如果覺得文章有趣,也歡迎發囉我的臉書喔: https://www.facebook.com/winston.chen.sv